Primera astrocámara del Observatorio Nacional Argentino

Santiago Paolantonio

(actualizado 23/03/2020)

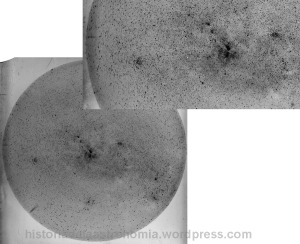

La técnica fotográfica fue tempranamente empleada en el Observatorio Nacional Argentino. Entre sus objetivos fundacionales se incluía la realización de estudios fotográficos de cúmulos estelares australes, por lo que en 1870 se adquirió un telescopio refractor que contaba con un objetivo diseñado para ese fin. Los resultados del trabajo fueron publicados en 1897 bajo el nombre “Fotografías Cordobesas”.

En 1889, siendo director el Dr. John M. Thome, se compró una montura nueva – que incluía el tubo – para el telescopio, en la que se instaló en forma permanente el objetivo fotográfico, constituyéndose de este modo en el primer astrográfico del observatorio. Recuérdese que dos años antes el Observatorio de París había lanzado la propuesta para confeccionar una carta fotográfica de todo el cielo. Para este proyecto, conocido como la Carte du Ciel, se comenzaron a construir los célebres telescopios astrográficos, tomando como prototipo el fabricado en el observatorio parisino en 1885.

Contemporáneamente, Thome planifica una investigación sobre la distribución estelar en la Vía Láctea utilizando la fotografía. Dado que el telescopio existente no resultaba adecuado para este fin, debido a su reducido campo de visión, encarga una astrocámara de gran campo al óptico John A. Brashear[1] cuyos talleres estaban en la ciudad de Pittsburgh, EE.UU..

No se ha ubicado documentación en la que se indique la fecha de llegada de este instrumento al Observatorio, sin embargo, dado que en los archivos se encuentran placas fotográficas obtenidas en junio de 1893, se estima que la cámara arribó a la ciudad de Córdoba durante la primera mitad de ese año.

Con una montura de hierro y bronce, fabricada por George Saegmüller [2], la astrocámara contaba con un objetivo diseño Petzval de 5 pulgadas – 125 mm – de diámetro y una distancia focal de solo 63 cm – relación focal 5 –, por lo que era sumamente luminosa y de gran ángulo, ideal para el trabajo a realizar. Utilizando grandes placas de 18 x 24 cm, la zona expuesta resultaba ser un círculo que equivalía a unos 16° en el cielo – con una escala de 11 mm/grado –. Contaba con un telescopio destinado al guiado para realizar las correcciones necesarias durante la exposición, con similar distancia focal que la cámara y un diámetro de objetivo de 10 cm. El sistema de relojería estaba impulsado por pesas que se movían en el interior de la base, formada por una columna hueca de fundición de hierro.

La astrocámara Saegmüller- Brashear fue ubicada en la cúpula pequeña situada sobre la fachada sur de la primera sede del Observatorio.

Las primeras placas obtenidas mostraron que la óptica adolecía de importantes aberraciones que en un principio desalentaron su utilización. Fuera de algunas exposiciones de prueba, no se tienen registros sobre la utilización de este instrumento hasta principios del siglo XX.

Cuando el Dr. Chales D. Perrine asume la dirección del observatorio a mediados de 1909, luego del imprevisto fallecimiento del Dr. Thome ocurrido el año anterior, una de las primeras tareas que se propone es la preparación para realizar las observaciones del cometa Halley, que se haría visible a finales de ese mismo año.

Uno de los instrumentos que selecciona para este trabajo fue la cámara Saegmüller- Brashear, señalada por Perrine como una “portrait-lens” – de retratos –. Las pruebas le mostraron que no tenía un foco nítido en ninguna parte del campo, en su opinión debido a la baja relación focal[3]. Sin embargo, a pesar de este inconveniente, se logró un enfoque suficientemente como para lograr un importante número de imágenes de buena calidad del cometa. También se la empleó para las mediciones fotométricas, por el método de imagen desenfocada, y para la obtención de espectros con prisma objetivo.

Finalizadas estas observaciones, , y luego de un intercambio de correspondencia realizo desde enero de 1911, el objetivo fue desmontado y enviado al constructor para su corrección. Sin embargo, Brashear consideró que no podía mejorarlo. También se consultó al óptico estadounidense Joel H. Metcalf, quien expresó igual opinión.

Durante las décadas siguientes la astrocámara se empleó en forma más o menos regular, obteniéndose un número relativamente escaso de placas, en particular para estudios relacionados con el seguimiento de cometas y espectroscopía de cúmulos globulares. Por ejemplo, puede señalarse que en 1920 se realizaron 4 fotografías de las Nubes de Magallanes y 23 placas de espectros de estrellas y cúmulos globulares. En 1922 se lograron 18, también de las Nubes y de espectros de cúmulos, además del cometa Skjellerup. Al año siguiente se obtuvieron 29 placas, la mayoría de espectros de cúmulos. En esta etapa, cuando se realizaban las exposiciones con el prisma objetivo (12º y 10 cm de diámetro), las placas debían curvarse en la montura, con el objeto de mejorar el foco en todo el campo.

Durante el período de la construcción de la nueva sede del Observatorio, entre fines de 1923 y en 1931, la cámara permaneció desmontada y por lo tanto sin uso. Luego de inaugurado el edificio, en mayo de 1931, se la ubicó en la cúpula sureste.

Con posterioridad a la jubilación de Perrine, ocurrida en 1936, el sistema de relojería fue actualizado en una fecha imprecisa, con la incorporación de un motor eléctrico. En 1938 se agregó un pequeño micrómetro al anteojo guía, construido por el mecánico de la institución F. Fonseca. Se pone nuevamente en funciones en noviembre de ese año.

En 1952, debido a las dificultades encontradas por David Mc Leish en un programa de fotometría utilizando la astrocámara, se realizó un estudio de sus aberraciones. Para eliminarlas, se construyeron una lente para corregir la aberración esférica y una aplanadora de campo para eliminar la curvatura del mismo, lográndose óptimos resultados. El taller de óptica estaba a cargo del Dr. Ricardo P. Platzeck, ayudado por Francisco Urquiza y Rubén Yanez.

Desde noviembre de 1938 y hasta mediado de 1970, en el libro de observaciones se registraron 852 placas realizada con la cámara.

En 1973 fue instalada en la tabla ecuatorial recién inaugurada, ubicada en la cúpula menor en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre.

Las últimas observaciones realizadas con este instrumento datan de la década de 1980, oportunidad en que se realizó una búsqueda de novas organizada por la Agrupación Telescopium de aficionados – E. Minniti, S. Paolantonio, R. Melia, J. Tromboto, L. Trumper –, mientras que en el cuaderno de observaciones existe un registro de 4 placas obtenidas a fines de abril y principios de mayo de 1990 del cometa Austin 1989 c1.

Actualmente la “Saegmüller- Brashear” o simplemente “Brashear”, se encuentra en el Museo Astronómico del OAC, expuesta en el nivel superior del edifico del Observatorio Astronómico de Córdoba.

Notas

[1] → John Alfred Brashear. Nació en Brownsville, Texas, EE.UU el 24/11/1840 y fallece el 8 de abril de 1920.Aficionado a la astronomía, se dedicó a la fabricación de instrumentos astronómicos y científicos a partir de 1880, fundando la «John Brashear Co.». Fue un productor exitoso y los elementos ópticos producidos por este óptico se utilizaron en varios observatorios estadounidenses. En 1898 fue nombrado director interino del Observatorio de Allegheny en Pittsburgh, cargo que mantuvo hasta 1900.

[2] → George N. Saegmüller, nació en Baviera, Alemania, en 1847. Como consecuencia de la guerra Franco-Prusiana emigra a EE.UU. en 1870. Por varios años es empleado en el Coast and Geodetic Survey donde se desempeña como jefe de la división de instrumental. Trabaja en la fabricación de instrumentos ópticos con Camill Fauth. En 1900 la Fauth & Co pasa a denominarse George N. Saegmuller. Fallece el 12 de febrero 1934.

[3] → La relación focal es el número resultado del cociente entre la distancia focal y el diámetro del objetivo – con iguales unidades –.

Bibliografía

- Minniti, E y Paolantonio, S. (2009). Córdoba Estelar. Historia del Observatorio Nacional Argentino. Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba: Editorial de la Universidad.

- Perrine, C. D. et al. (1934). Observaciones del cometa Halley durante su aparición en 1910. Resultados Observatorio Nacional Argentino, Vol. 25, Imprenta Universidad Nac. de Córdoba.

Este documento, texto e imágenes, está protegido por la propiedad intelectual del autor. Puede hacerse libre uso del mismo siempre que se cite adecuadamente la fuente:

Paolantonio, S. (2013). Astrocámara Saegmüller-Brashear. Disponible en https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/camarasb/. Recuperado el … (indicar la fecha).

No se autoriza el uso de la presente obra para fines comerciales y/o publicitarios. Ante cualquier duda dirigirse a: spaolantonio@argentina.com.