Actualización marzo 2020

S. Paolantonio

A lo largo de las primeras décadas de existencia del Observatorio Nacional Argentino, los instrumentos adquiridos más importantes estaban destinados a la determinación de posiciones estelares. Avanzada la segunda mitad del siglo XIX, era una apremiante necesidad la confección de grandes catálogos estelares homogéneos que mapearan los cielos del sur, y que se convirtieran en continuación de los ya realizados en el hemisferio boreal. Para este fin fueron comprados en 1871 el Círculo Meridiano Repsold, el reloj de péndulo Tiede y los cronógrafos. El “Gran ecuatorial”, un refractor fabricado por Alvan Clark, se encargó para emplearse en la obtención de fotografías, en particular las correspondientes a las “Fotografías Cordobesas”, obra en la que se fijaron las coordenadas de las estrellas componentes de los principales cúmulos abiertos estelares visibles desde Córdoba, con el objetivo de contribuir a futuras determinaciones de sus movimientos propios.

El refractor ecuatorial también contaba con un objetivo para la observación visual, con el que, junto a un micrómetro filar, se determinaron las posiciones de numerosos cometas y en especial de asteroides, estas últimas en el marco de las diversas campañas que se llevaron adelante para encontrar el valor de la paralaje solar, con la que se fijó la distancia Sol – Tierra, tarea que acaparó la atención de los astrónomos del siglo XVIII y del siguiente.

Durante la gestión del Dr. Benjamin Gould, director fundador del observatorio cordobés (1871 – 1885), también se obtuvieron varias series de placas fotográficas de estrellas brillantes con la esperanza de encontrar sus paralajes, lo cual permitiría calcular la distancia a las que se encontraban (Gould 1882). Éste era otro de los grandes campos de interés en aquel entonces.

Por lo indicado, no resulta fuera de lugar la presencia, entre los instrumentos del Observatorio Nacional Argentino – hoy resguardos por el Museo Astronómico del OAC –, de un «Heliómetro de paralaje», dispositivo hoy poco conocido, destinado a medir pequeñas separaciones angulares.

El heliómetro[1]

El heliómetro fue un instrumento diseñado inicialmente para determinar con exactitud los diámetros del Sol y de la Luna. La medición de los diámetros angulares de los astros más notables del cielo y las distancias entre éstos y entre las estrellas, fue una actividad muy extendida entre los astrónomos desde la antigüedad. Luego de la invención del telescopio y su aplicación a la observación astronómica, se hizo necesario el diseño de aparatos que permitieran medir ángulos con este instrumento.

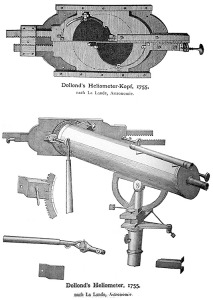

El primer paso en este sentido fue dado en 1640 por William Gascoigne, quien introdujo un retículo en el plano focal de un telescopio de tipo kepleriano. En 1675, el danés Olaf Roemer, emprendió la tarea de medir las variaciones del diámetro angular de la Luna, con el objeto de calcular la excentricidad de su órbita. Empleó para este fin un telescopio con dos objetivos, uno de ellos móvil. Cada objetivo formaba una imagen de la Luna, al desplazar el móvil se podía lograr que las imágenes se ubicaran tangentes entre sí. La distancia que se debía correr el objetivo resultaba ser proporcional al diámetro lunar.

Este ingenioso dispositivo cayó en el olvido por casi 70 años, hasta que en 1743, James Badley, empleó un instrumento similar para medir el diámetro del Sol, y con ello la excentricidad de la órbita terrestre.

Cinco años más tarde, en 1748, el francés Pierre Bouguer inventa, aparentemente en forma independiente, un telescopio con dos objetivos, al que denomina heliómetro, de los que construyó varios, uno de los cuales fue empleado por el célebre Joseph de La lande.

Con estos instrumentos resultaba difícil superponer las imágenes y en particular era imprecisa la calibración de la distancia entre los centros ópticos de los objetivos. Para superar estos inconvenientes y convertir al heliómetro en un verdadero instrumento de precisión, debió esperarse a 1753, año en que el inglés John Dollond – inventor de las lentes acromáticas – comenzó a realizarle diversos cambios. En lugar de dos objetivos independientes, Dollond propuso la utilización de una lente partida por uno de sus diámetros. De este modo, se podía determinar con precisión el punto cero de la separación, cuando las imágenes formadas por cada semi-lente coincidían. También mejoró la medición de la posición de las semi-lentes empleando un sistema de cremallera-piñón y una rueda dividida. El ingenio se adicionaba a un telescopio reflector de tipo gregoriano o cassegrain. La lente partida era simple y convergente, de larga distancia focal, y se encontraba colocada muy cerca del punto focal del espejo primario. Ambas partes de la lente se movían simétricamente, disminuyendo de este modo las aberraciones introducidas al desplazarse los ejes ópticos. Luego se mejoró utilizando un objetivo acromático.

Ya en el siglo XIX, Joseph Fraunhofer fabricó heliómetros como instrumentos independientes, que permitían mediciones con precisiones de hasta 0,1 segundos de arco. Construyó ocho, uno de los cuales fue adquirido en 1814 por Karl F. Gauss , quien años más tarde fue maestro y en gran medida mentor del Dr. Gould (Minniti y Paolantonio 2009, Gill 1911 y Willach 2004).

El heliómetro tuvo su momento de gloria cuando en 1837 el astrónomo alemán Friedrich Bessel logró determinar por primera vez la paralaje de una estrella, 61 Cygni, utilizando uno de estos dispositivos con un objetivo partido de 244 mm de diámetro. Su fabricación fue iniciada por Fraunhofer y luego de su fallecimiento, terminada por George Merz.

A pesar de su elevado costo y dificultad de fabricación, el heliómetro fue muy popular en el siglo XIX, debido a que tenía importantes ventajas sobre el telescopio con micrómetro filar. La medición no era afectada por la turbulencia atmosférica y dependía únicamente del desplazamiento de las semi-lentes. Por otro lado, no se veía influenciada por las deficiencias en los sistemas de relojería que compensaban el movimiento de la esfera celeste por la rotación terrestre, algo muy importante en una época en que los mismos dejaban mucho que desear (Willach 2004).

Resultó ideal para la determinación de la ansiada paralaje solar, por ejemplo, fue empleado exitosamente en las campañas realizadas para la oposición de Marte en 1877 y del tránsito de Venus en 1882. También se utilizaron en las mediciones de estrellas dobles.

Finalmente, la fotografía, así como los perfeccionamientos en los micrómetros y en los sistemas de relojería de los telescopios, permitieron superar las prestaciones del heliómetro. Desde 1910 ya no se registraron publicaciones con observaciones realizadas con este tipo de instrumentos (Willach 2004). Los más avanzados de estos aparatos, seguramente fueron los de la casa alemana Repsold, que elaboraron desde 1849 y hasta 1894 numerosos heliómetros con diversas innovaciones, de gran tamaño y de gran precisión (Repsold 1908 y 1914).

“Heliómetro de paralaje” del Observatorio Nacional Argentino

Contemporáneamente al desarrollo del heliómetro, se idearon diversos micrómetros oculares que utilizaban el principio de la doble imagen[2]. Para lograr desdoblar las imágenes, algunos ópticos recurrieron a láminas de vidrio de caras paralelas, tal como el dispositivo ideado por Thomas Clausen en 1841 (Gill 1911), mientras que en otros casos se utilizaron prismas, como el pensado por Karl A. Steinheil (Steinheil 1876), ninguno de los cuales tuvo gran éxito (Gill 1911)[3]. También se ensayaron modelos con lentes divididas que seguían básicamente el mismo principio que el heliómetro, se trata de micrómetros de doble imagen.

El micrómetro existente en el observatorio de Córdoba corresponde a un diseño de este último tipo, se trata por lo tanto de un micrómetro ocular de doble imagen, con lente dividida, denominado “Heliómetro de paralaje”[4].

Micrómetros de doble imagen, con lente dividida

Entre los primeros micrómetros propuestos con lente dividida, se encuentra el dióptrico ideado por Jesse Ramsden en 1779. Consistía en una lente dividida colocada en el foco conjugado de la lente más interna de un sistema de erección de imagen, destinado a un telescopio terrestre (Banks 1779). Si bien su inventor afirmaba que sustituiría al heliómetro, según David Gill no había para principios del siglo XX, registros de observaciones importantes realizadas con el mismo (Pearson 1829, Gill 1911, Lord 2000).

En 1815, Giovanni Battista Amici diseña un micrómetro en el que se introduce una lente divergente dividida entre el ocular y el objetivo del telescopio, el cuál fue utilizado con éxito[5] (Gill 1911). Posteriormente, George Biddell Airy y Jean Benjamin Valz, proponen algunas mejoras en el sistema óptico. Una última modificación es introducida en 1865 por William Simms, con el agregado de una quinta lente (Airy 1846, Gill 1911).

Steinheil describe un «heliomètre-oculaire» fabricado para el gran refractor Pulkowa y que utilizó el famoso astrónomo Friedrich G. W. Struve, similar al micrómetro de Amici, en el que se empleó una lente dividida acromática y convergente, en lugar de una simple y divergente (Gill 1911, Lord 2000).

Otro dispositivo similar es el «Dynameter» elaborado de George Dollond[6]. Consistía en una lente dividida en dos mitades iguales, las cuales estaban montadas para deslizarse simultáneamente en forma simétrica en ambos sentidos y en un mismo plano, de la misma manera que los marcos de los micrómetros filares. Los movimientos opuestos de las mitades de la lente se efectuaban mediante dos tornillos de giro inversos (uno derecho y otro izquierdo) y de igual paso. Un tornillo era de pequeño diámetro y estaba acoplado con un tornillo de mayor diámetro, perforado a lo largo de su eje. El retroceso se controlaba con un resorte de una sola hoja, tal como se empleaba en los micrómetros filares del siglo XVIII. Esta construcción era simple y barata (Brooks 1991; 165).

Algunos de estos micrómetros continuaron fabricándose por Troughton & Simms[7] hasta mediados de la década de 1920 (Lord 2000, Brooks 1991).

Los micrómetros de doble imagen tenían las ventajas propias de los heliómetros, pero con costos significativamente menores. Además, a diferencia de los micrómetros de hilos, no requerían iluminación, un problema no menor en una época sin lámparas eléctricas. Resulta significativo lo expresado por el astrónomo John Browning, quien describe la utilización con gran éxito de uno de estos instrumentos, con un telescopio sin sistema de relojería y sin iluminación de campo. Lo ponderaba como excelente, compacto y barato (Browning 1872).

Por otro lado, hay registros de comentarios no tan favorables, tal como el de Struve, el que destaca que las imágenes mostradas no eran muy buenas. Probablemente, se trataba de una falla inevitable en todos los heliómetros (Gill 1911), debido a las aberraciones generadas por el desplazamiento del centro óptico de las partes de la lente dividida. Adicionalmente, las aberraciones propias del telescopio eran notablemente magnificadas (Lord 2004).

Descripción del Heliómetro del Observatorio Nacional Argentino

Del análisis del heliómetro existente en el Museo Astronómico muestra que óptica y mecánicamente se corresponde al “Dynameter” de Dollond, lo que hace factible que ese óptico haya sido su fabricante. En cuanto al año de su elaboración, teniendo en cuenta diversas características y circunstancias, puede afirmarse que fue adquirido durante la administración de Gould, probablemente entre 1875 y 1884, por lo que resulta ser contemporáneo a los fabricados por Dollond y los utilizados por Struve.

Las dimensiones generales del instrumento son 120 x 33 x 40 mm y está esencialmente fabricado en bronce, destacándose las escalas en plata. La lente dividida es convergente y simple, plano-convexa, con la parte curva anterior – enfrentada a los rayos de luz provenientes del objetivo del telescopio –. Ambas partes se mueven en forma opuesta y simétrica, gracias a un sistema de tornillo. El diámetro de la lente es de 15,9 mm y su distancia focal 30 mm. En la parte anterior, un orificio de 3 milímetros de diámetro obra de diafragma. No se encuentran las lentes que formaban parte del ocular, probablemente fueron empleadas en algún otro instrumento. El desplazamiento de las semi-lentes se determina por una escala y una rueda dividida. La escala cuenta con 50 divisiones y una longitud de 13,8 mm. La rueda dispone de 100 divisiones.

Teniendo en cuenta las dimensiones generales del dispositivo y la época en que fue elaborado, se considera que el diseño fue realizado empleando como unidad de longitud la pulgada francesa[8].

El micrómetro figura en el inventario de la institución realizado en 1954 bajo la designación «Heliómetro de paralaje completo c/estuche»[9].

El único otro instrumento igual al heliómetro de Córdoba, se encuentra en el Smithsonian National Museum of American History, bajo la denominación “Position micrometer” y el número 2005.0172.14. Fue empleado en el United States Naval Observatory contemporáneamente a la fundación del Observatorio Nacional Argentino (USNO 1877). El fabricante, de acuerdo a la plaqueta existente en la caja del aparato, fue Edward Kahler de Washington, EE.UU.. Dado que ambos instrumentos son idénticos, incluso en la caja que los contiene, se deduce que el de Córdoba fue construido por el mismo artesano. En la institución existe también un espectroscopio de Kahler, comprado en 1874. En cuanto al año en que se adquirió, si bien no hay registros, teniendo en cuenta diversas características y circunstancias, puede afirmarse que ocurrió durante la administración de Gould, probablemente entre 1875 y 1884.

Hasta el presente, no se han podido encontrar registros relacionados con la utilización de este dispositivo.

Notas:

[1] ↑ Mayores detalles sobre la historia del Heliómetro y su empleo en las determinaciones de las paralajes, pueden consultarse en Willach 2004 y Lord 2000 (en inglés), y en Repsold 1908 y 1914 (en alemán).

[2] ↑ Mayores detalles sobre los micrómetros de dos imágenes pueden consultarse en Lord 2000, Brooks 1991 y Gill 1911 (todos en inglés).

[3] ↑ Uno de estos dispositivos forma parte del patrimonio del Observatorio de Estrasburgo, y su descripción puede consultarse en: http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palsri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IM67014721.

[4] ↑ Independientemente del principio de desdoblamiento de la imagen, a estos micrómetros en general se los denominó genéricamente “heliómetros”.

[5] ↑ Mayores detalles de este dispositivo y su historia, puede consultarse “Instruments. Micrometer” en Giovanni Battista Amici. Optical instrument maker, astrónomer, naturalist, Scuola Normale Superiore, disponible en http://gbamici.sns.it/eng/strumenti/micrometro.htm.

[6] ↑ George Dollond (1774-1952) fue un óptico británico, fabricante de instrumentos de precisión, destinados a la investigación astronómica, geodésica y a la navegación. Inventor de la “lente Barlow”. Se convirtió en el continuador del reconocido Peter Dollond (su tío), como se indicó, inventor de los objetivos acromática.

[7] ↑ Troughton & Simms fue una firma británica fabricante de instrumentos, formada por Edward Troughton y William Simms en 1826.

[8] ↑ Algunos instrumento de ésta época eran fabricados utilizando como unidad de medida la pulgada francesa, tal el caso del Círculo Meridiano Repsold del Observatorio Nacional, cuya distancia focal es de 54 líneas de París y 54 pulgadas francesas, siendo una pulgada francesa igual a 27,1 milímetros y una línea la doce avas partes de ésta, unos 2,26 mm (Minniti y Paolantonio 2009). También estaba el «pied» de Bourgogne equivalente a 330,6744 mm, por lo que la pulgada – la 12 avas partes – tenía 27,56 mm («Tables des rapports des anciennes mesures agraires avec les nouvelles» 1812 François Gattey, Paris” disponible en Google Play: play.google.com/store/books/details?id=ep5EAyCe3P8C&rdid=book-ep5EAyCe3P8C&rdot=1) valor que más se ajusta a los medidos en el heliómetro del observatorio de Córdoba.

[9] ↑ Número de inventario 4.5.0.80. Decreto 12249 del 22 de julio de 1954. Página 44. Número anterior 17986. En la caja figura un número de inventario aún anterior (posiblemente el primero) 508.

Referencias:

- Airy G. B. (1846). On a new construction of the divided eye-glass double-image micrometer. Memoirs of the Royal Astronomical Society, xv, 199-209. London.

- Banks, J. (1779). The Description of Two New Micrometers. By Mr. Ramsden, Optician; Communicated by Joseph Banks, Esq. P. R. S.. Philosophical Transactions Real Society of London, 69, 419-431. Disponible en http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/69/419.full.pdf.

- Brooks, R. C. (1991). The development of micrometers in the seventeenth, eighteenth and nineteenth centuries. Journal for the History of Astronomy, V. 22, 68, 127-173.

- Browning J. (1872). On a double-image micrometer. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 32, 215-216.

- Gill D. (1911). Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Volume 13, Slice 2 («Hearing» to «Helmond»). Project Gutenberg eBook, 2012. Disponible en http://www.gutenberg.org/files/39521/39521-h/39521-h.htm#fa19n (diciembre 2014).

- Gould B. (1882). Informe al Ministro 1881. Libro copiador C, 89-107.

- Minniti E. R. y Paolantonio S. (2009). Córdba Estelar. Historia del Observatorio Nacional Argentino. Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba: Editorial de la Universidad. Versión electrónica 2013, disponible en http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/.

- Lord C. J. R. (2000) “History & development of the divided-lens micrometer & the calcite double-image micrometer”. Brayebrook Observatory (Reino Unido). Disponible en http://www.brayebrookobservatory.org/BrayObsWebSite/BOOKS/DOUBLE%20IMAGE%20MICROMETER.pdf

- Pearson, W. (1829). An Introduction to Practical Astronomy: Volume 2: Containing descriptions of the various instruments that have been usefully employed in determining the places of the heavenly bodies. Versión digital 2013. Cambridge Library Collection – Astronomy. Disponible en https://books.google.com.ar/books?id=hVgoAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false.

- Repsold J A (1908). Zur geschichte der Astronomischen Messwerkzeuge von Purbach bis Reichenbach 1450 bis 1830. Leipzig: Verlag von Emmanuel Reinicke.

- Repsold J A (1914). Zur geschichte der Astronomischen Messwerkzeuge 1830 bis um 1900. Leipzig: Verlag von Emmanuel Reinicke.

- Steinheil C. A. (1876). Eye-piece Heliometer. Catalogue of the Special Loan Collection of Scientific Apparatus at the South Kensington Museum. Second Edition, 350. London: George E. Eyre and William Spottiswoode. Disponible en https://archive.org/details/cataloguespecia00musegoog.

- United States Naval Observatory (1877). Astronomical and Meteorological Observations Made During the Year 1874, Appendix 1, “Instruments and Publications,”, Washington, D.C., p. 38.

- Willach R. (2004). The Heliometer:instrument for gauging distances in space. Journal of the Antique Telescope Society, 26, 5-16. Disponible en http://articles.adsabs.harvard.edu/full/2004JATSo..26….5W.

Este documento, texto e imágenes, está protegido por la propiedad intelectual del autor. Puede hacerse libre uso del mismo siempre que se cite adecuadamente la fuente:

Paolantonio S. (2014). Heliómetro de paralaje. Disponible en https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/heliómetro1/. Recuperado el … (indicar la fecha).

No se autoriza el uso de la presente obra para fines comerciales y/o publicitarios. Ante cualquier duda dirigirse a: paolantoniosantiago@gmail.com.